我国退役动力电池超58万吨,回收利用难题待解

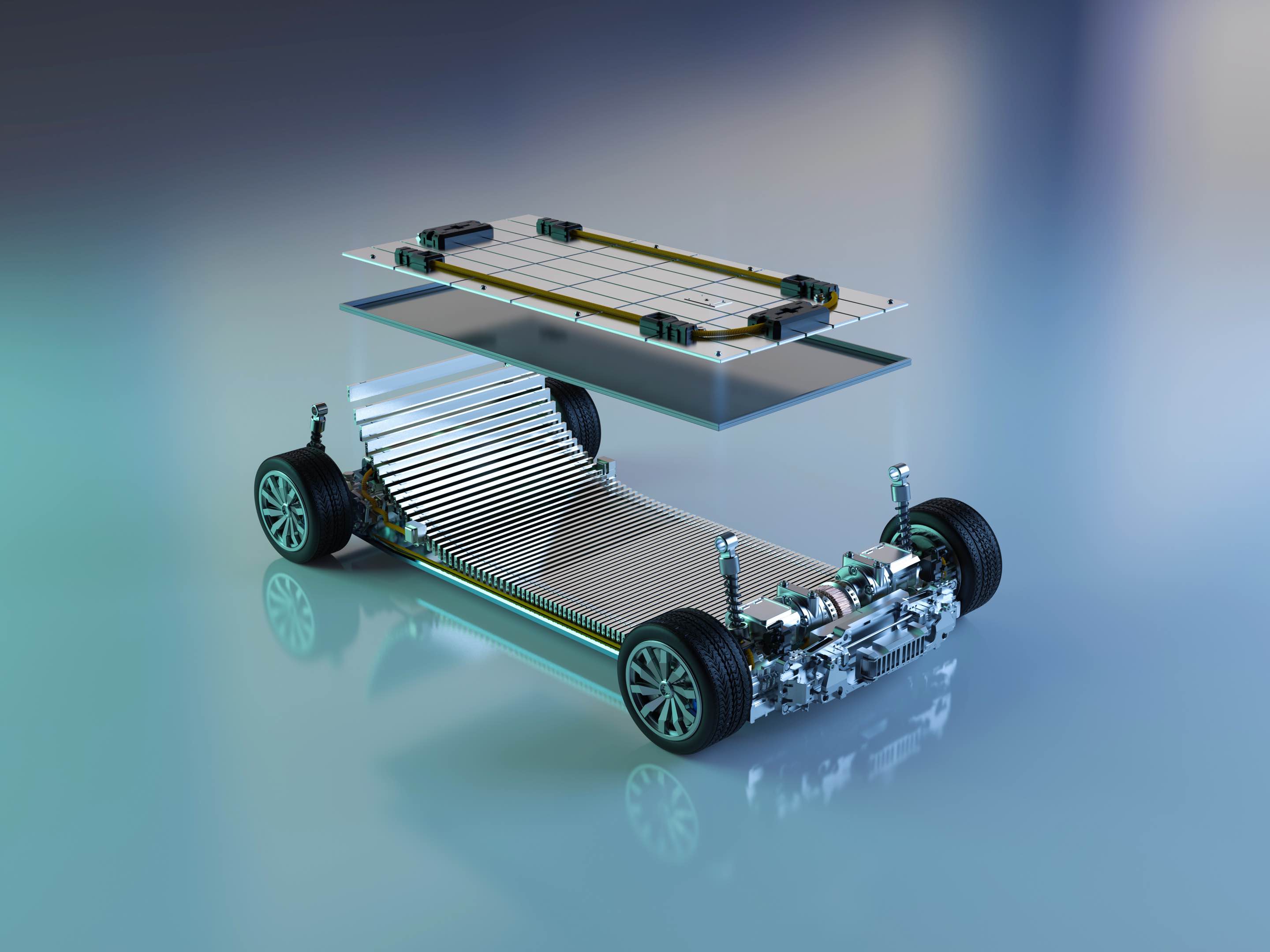

动力电池3D结构示意图。 受访者供图

【谷腾环保网讯】“如果没有配套的市场进行疏导和消纳,退役的动力电池将带来严重的安全隐患和环境影响,并造成巨大的浪费。”自然资源保护协会项目主管周晓航告诉记者。

一旦退役后的动力电池未得到妥善处理处置,其含有的六氟磷酸锂、碳酸酯类有机物以及镍、钴等重金属残留物,势必会对生态环境造成严重污染。周晓航提出,应着力构建动力电池全生命周期的生态体系,并大力强化溯源体系的数字化建设。

而随着我国新能源汽车数量的增长,退役动力电池的处理问题也日益凸显。

动力电池:亟待挖掘的资源新矿

我国新能源汽车年产量在2018年突破百万辆,按8年质保期计算,全国退役动力电池规模将从2026年起加速增长。据中国汽车工程学会统计,2023年我国动力电池退役量同比增长超过140%,总量超过58万吨,已开始步入动力电池退役高峰期。我国新能源汽车年产量在2024年突破千万辆,预计到2030年,全国退役动力电池量将达到600万吨。

工业和信息化部节能与综合利用司有关负责人说,加强新能源汽车动力电池回收利用,对支撑新能源汽车产业高质量发展、保障国家资源安全、减少环境污染和安全隐患具有重要意义。

废旧动力电池对环境的影响主要体现在对土壤、水源、空气和生态系统的污染上。电池中含有多种有害物质,包括正极中的重金属(镍、钴、锰等)、负极的碳材料以及具有腐蚀性的电解液(碳酸酯类和六氟磷酸锂等)。这些物质处理不当会渗入土壤和水源,或排放到空气中,对环境和人类健康带来多重风险。“重金属和有机溶剂的泄漏会破坏生态系统的平衡,影响水生生物的生存和繁殖,进而影响整个生态系统的健康。碳材料在燃烧后会产生一氧化碳和固体粉尘,污染空气并增加碳排放。六氟磷酸锂和碳酸酯等成分具有强腐蚀性,磷元素若处理不当,会引发水体富营养化。”周晓航表示,动力电池的规范回收将避免直接废弃对环境的影响,长期还有助于减少矿产原材料开采对环境的负面影响。

周晓航介绍说:“其实海量的退役动力电池是有待开发的资源宝藏。通过梯次利用、再生利用等不同方式,退役动力电池可变废为宝。”

梯次利用是将退役的动力电池进行检测、分类、拆分和重组,降级在储能、低速电动车、通讯基站等领域进行应用。

再生利用是将报废的动力电池通过拆解、提炼金属和再生处理等方式进行资源化处理,回收有价值的材料。

“通过梯次利用,至少可以支持建设1万个中型储能电站。”周晓航指出,通过再生利用,根据行业普遍认可的回收率和实际操作经验,则可以从这些退役动力电池中提取大约60万吨碳酸锂和其他金属材料。“新技术的发展使得再生利用还能创造更高价值,经济效益可观。”

中国汽车战略与政策研究中心循环利用研究总监李震彪也认为,规范动力电池回收利用,对降低锂、钴、镍等关键金属材料进口依赖,保障国家资源安全,促进新能源汽车产业健康和可持续发展等具有重要而深远的意义。

动力电池回收利用:有成绩但也有挑战

另一方面,我国在努力探索建立动力电池回收利用体系。

在政策层面,2018年,我国开始试点动力电池回收利用体系; 2024年年底《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》(以下简称《行业规范条件》)正式出台;近日,国家发展改革委等三部门联合印发《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》,对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池,给予定额补贴,其中更换动力电池的车辆可获取平均4.2万元的补贴。

我国正在逐步构建起较为完善的政策体系。

周晓航表示,这些政策,尤其是《行业规范条件》从国家层面对废旧动力电池综合利用企业在溯源管理、贮存场地及安全防护、固体废弃物处理、节能评估与能耗管控、研发及工艺改进等方面提出了更明确、更系统的要求,意味着行业已经从最初的探索和试点阶段,逐步转向规模化、标准化的发展阶段。

2023年,我国通过梯次利用和再生利用等方式回收的新能源汽车废旧动力电池已达到22.5万吨,同比增长121%。在技术层面,部分企业已实现镍钴锰综合回收率达99.6%,锂回收率达91%,并在磷酸铁锂回收领域取得重大技术突破。

尽管取得了一定成绩,但我国动力电池回收利用仍面临诸多挑战。

广东邦普循环科技有限公司可持续发展体系专家张晓兵认为,当前动力电池回收端鱼龙混杂,缺乏具备国际竞争力的再生料企业。“退役电池属于固体废物,但其环保和安全属性已经被资源属性所掩盖,通过价高者得的拍卖来争夺货源成为行业主流,从而进一步分化了再生资源,导致本应成为‘再生料降碳’这一国际竞争优势的局面被削弱,加之几十万家回收利用企业在国内自卷,更加难以在国际舞台形成统一的中国声音。”

此外,无资质企业涌入导致无序竞争。周晓航介绍说,截至2024年12月,我国现存16.2万家电池回收相关企业,远高于2020年的0.58万家。

“根据工信部的公示,符合废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的白名单企业只有156家,这就意味着电池的流向管理存在较大难度。”天能控股集团党委书记、董事长张天任指出,目前大部分的动力电池回收料正在被非正规市场分流,无法流向合规企业。“废弃的动力电池流入非正规市场造成环境污染与安全隐患,这与发展新能源的初衷相违背。”

“虽然这五批共156家白名单企业都是工信部推荐性合作企业,但这种推荐不具有强制性。”周晓航指出,“许多企业仍依赖手工拆解技术和传统回收工艺,导致拆解效率低、精细度差、金属回收率低、污染环境等问题。”

张晓兵则认为,梯次利用本质是电池加工、翻新和再使用,当前经过拍卖和重组以后直接销售,这个过程产权经过多次转移,无法实现追根溯源和再回收,一旦发生事故将难以追查源头和追究责任。此次《方案》如果进一步明确梯次利用必须采取产权不转移的“以租代售”形式,这有助于产业安全、可持续的发展。“令人欣喜的是,以租代售目前已经写入部分城市试点方案当中,希望能成为全国强制规范。”

下一步:完善政策法规,创新绿色低碳创新技术

我国动力电池回收行业的有序健康发展,不仅对国内具有重要意义,也为全球提供了示范。数据显示,2023年,中国企业在全球动力电池市场的份额达到了63.5%,高于2022年的59.6%。受动力电池产能产量的制约,其他国家在动力电池回收方面的发展均晚于我国。因此,推动我国动力电池回收行业发展,不仅有助于减缓全球矿产资源的开采压力,还可能为全球新能源汽车产业的可持续发展提供宝贵经验。

不久之前,陕西省宝鸡市千阳县人民政府与深圳州辉新能源科技有限公司签订了战略合作协议,引进总投资1.08亿元的新能源汽车废旧动力电池综合利用项目。

对此,西安市汽车产业链供应链联盟相关负责人表示,要解决好电池回收利用问题,必须在全省范围内建设一批规范化的新能源汽车废旧动力电池回收利用企业,以“互联网+回收”模式,构建规范化的回收渠道。

周晓航则认为,要解决动力电池回收监督管理难与无序竞争问题,监管机构可从两方面着手。在完善政策法规体系方面,细化产业链上下游责任,明确研发、生产、运营、报废、回收、梯次利用、再生利用及信息溯源要求,强化政府监管职责,加大非法回收和处理行为惩处力度。规范市场回收渠道,严格执行生产者回收责任制,加大对无资质、无技术回收小作坊的处罚力度。在健全标准规范方面,统筹规划国家、行业和团体标准,建立覆盖动力电池回收利用各关键环节的标准体系,开展梯次利用产品质量认证,加快研究修订行业资质准入制度,增加拆解企业规范要求,细化企业规模、能力等要求。

“建议构建动力电池全生命周期的生态体系,强化溯源体系数字化建设。构建从电池生产、使用、综合利用、报废回收等全生命周期的信息溯源系统,实现电池管理系统(BMS)的运行数据与电芯数据全部后台传输,信息系统可以对电池单体数据的实时溯源进行查询,并实现大数据平台对电池残值评估支撑,同时实现电池最终的正规流向。”张天任说。

此外,应建立动力电池碳足迹标准体系,加快产业链绿色低碳转型,加强规范性企业的资质审核,加大对白名单企业的政策扶持力度。2024年3月份工信部暂停受理动力电池回收白名单企业申报,对行业内劣币驱逐良币的现象起到了一定的遏制作用。

专家的话

图为自然资源保护协会项目主管周晓航。受访者供图

动力电池回收的意义不仅限于提升资源利用效率。动力电池回收行业的有序健康发展对于加强环境保护、降低资源对外依存度和产业链技术协同等方面具有重大意义。

随着我国能源转型的深入,市场对电化学储能的需求也随之增长,对锂、钴、镍等关键矿产的需求日益增加。我国需要依赖进口才能满足对特定材料的需求,尤其像钴,国内几乎没有可开采的钴矿,目前90%以上的钴依赖进口 。而退役的动力电池被回收时,多种金属可以被再生利用。以常见的锂电池为例,除了锂之外,正极材料中的钴、镍等金属都可以被回收,用于制造新的电池正极材料。因此,通过对动力电池的回收,有望大幅减少我国对矿产资源的进口,逐步实现二次资源自给,减少对原生矿产资源的依赖。

推动具有资质和技术的第三方回收企业与动力电池生产企业合作,有助于电池产业链上下游的技术协同。例如,在电池设计阶段,生产企业就应考虑电池的可拆解性和可追溯性,以满足回收企业在拆解和处理方面的技术要求。同时,回收企业的梯次利用产品和再生产品也应符合生产企业的产品技术标准。这将有助于加强行业的技术和资源整合,降低动力电池行业原材料成本,进而增加动力电池企业的竞争力。

使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”