昆明第五自来水厂常规工艺除藻效果的研究

摘要:通过对昆明第五自来水厂常规工艺的跟踪调查,分析滇池源水的藻类组成和变化情况,以及各工艺处理步骤对蓝藻、绿藻、硅藻等各种藻类的去除作用,尤其是对可产生藻毒素的微囊藻的去除作用。同时还将常规工艺和微絮凝处理工艺的除藻效果作对照,提出二次絮凝是一个较好的除藻方法,为采用常规工艺处理高藻水的水厂提供参考。

关键词:除藻 藻类组成 藻类的去除

目前,日趋严重的水体富营养化已成为全球性的环境问题。滇池作为昆明市的主要饮用水源之一,富营养化问题也日益突出,其直接后果就是藻类的大量繁殖。藻类除了可使水体产生霉臭味之外, 藻类本身还是水中 COD、BOD 尤其是SS的主要来源之一,同时藻类也是THM的主要前驱物质, 另外在工艺运行时藻类还会在滤料表面形成藻类泥糊堵塞滤池,使过滤周期缩短,反冲洗耗水量增加,并且藻类的代谢产物如糖酸和糖醛酸能与铁盐,铝盐混凝剂作用形成配位络合物,使混凝效果下降,而且这种络合物是电中性胶体,它能穿透滤池,影响出水浊度,造成管网腐蚀和二次污染,尤为严重的是某些藻类会产生藻毒素,威胁人民身体健康。因此提高水处理工艺对藻类的去除率已成为日益迫切的问题。从九五年八月份起,笔者作为昆明—苏黎世合作项目办工艺试验小组的成员对五水厂现有工艺的除藻效果进行了跟踪调查,并选取北1#滤池和苏尔寿滤池与生产滤池作微絮凝对比实验,希望能为水厂改造现有工艺,提高水质,提供科学的依据,为其他采用富营养化水体为水源的水厂提供参考。

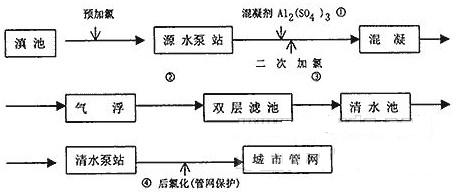

1 五水厂现行工艺和取水点:

五水厂生产能力20万吨/天,从滇池直接取水,通过以下工艺进行处理:

|

(注:新建臭氧-活性碳深度处理工艺,不在本文论述范围内,本文仅指原有常规工艺。)

我们选定了四个点(如图所示)进行跟踪取样,将水样用碘液固定,镜检计数:

1.源水 2.气浮后 3.过滤后 4.出厂水

2 源水藻类状况:

从95年8月至98年5月,进厂源水的藻类含量平均为3.05´107 个/L,群体数量平均是196群/ml,共出现藻类50余种,其中蓝藻门8属,绿藻门 19 属,硅藻门4 属及其他种属若干。蓝藻门的藻类种类较少,但数量最多, 占总数的51.56%,特别是微囊藻约占源水藻类数量47.4%,接近一半,可见微囊藻是源水中的优势种类。绿藻门的种类最多,但数量较少,占总数的31.32%; 硅藻门的藻类数量仅占总数的8.65%;其他门类的藻类占总数的8.47%。

以下是源水中常见藻类:(出现频度从上到下递减)

|

进厂源水中的藻类数量随季节变化而变化,在三、四月份和七、八月份有两个明显的高峰期(图一),此时期也是源水浊度较高的时期,如能采取有效的措施去除藻类,就能有效地降低浊度,提高水质。

|

3 各工艺环节对藻类的去除:

3.1 气浮:

气浮后水中藻类含量平均为 9.14´106 个/L (见表一),在气浮池运行状态良好,投药量大的极个别情况下,藻类去除率可达到91.8%,但在一般情况下平均只有66.55%的去除率,在运行条件差的情况下仅有37.9%(见表二)。结果表明, 现有气浮工艺未处于最佳运行状态, 具有较大的可改进性, 通过对现有气浮工艺进行改造,严格管理,控制好投药量,是可以提高气浮工艺对藻类的去除效果的, 并且将非常有利于后续工艺的运行。

气浮后水中各门藻类的平均含量(见表三),蓝藻的数量占了74.07%,仍处于优势地位,可见它最难被去除,气浮工艺对它的去除率仅为65.8%,对绿藻、硅藻、及其他藻类的去除率分别为86.12% 、93.82% 、95.75%,这与蓝藻的某些结构上的特点密切相关。

3.2 滤后水和出厂水:

经快滤池过滤后,滤后水中的藻类含量平均为 7.52´106 个/L, 群体含量平均为39群/ml。滤池对气浮后水中藻类的去除率最高也只有54.8%,最差仅有7%,平均值得只有29.6%。但是由于藻类群体的破碎,经常出现出厂水中藻类的个体含量高于滤后水中藻类含量的情况(见表一),实际上就抵消了滤池的作用,出厂水藻类实际总去除率平均值只有60.66%。(见表二)

滤后水中的各门藻类平均含量(见表三),仍是蓝藻占首位,为总数的81.36%,快滤池对蓝藻的去除率只有19.94%,对绿藻和硅藻分别是57.66%和14.35%。

由此可见在五水厂的现行工艺中,除藻效率最高的环节是气浮,但也只能除去66.5%的藻类,而滤池的作用极其有限。

|

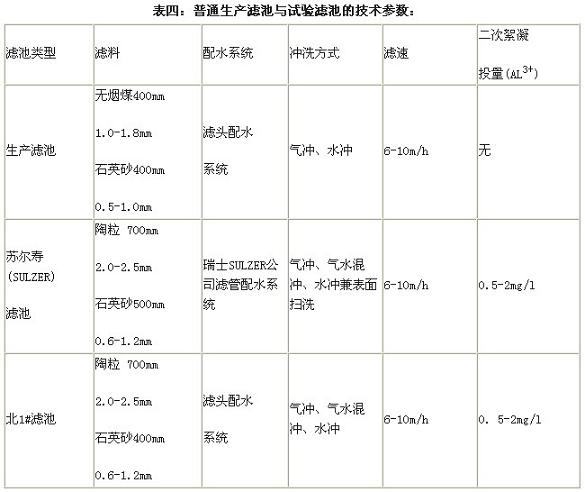

3.3 微絮凝过滤:

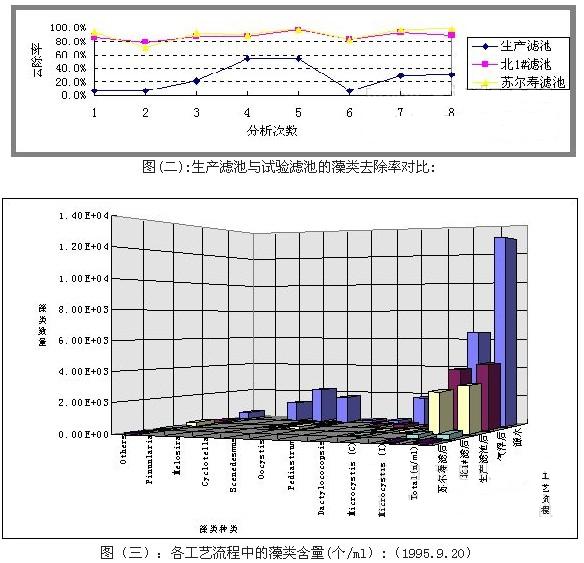

微絮凝过滤是一种可充分发挥滤池中滤料截污能力的净水工艺,能够有效地提高出水水质,特别是对常规工艺难以去除的藻类具有良好的去除效果。在实验室滤柱小试的基础上,我们建造了一过滤面积为3M2的苏尔寿(SULZER)滤池(具体参数见表四)进行中试,然后用五水厂原北1#滤池进行生产性试验。在试验过程中,将北1#滤池原双层滤料中的无烟煤更换为陶粒滤料并进行了相应的技术改造(见表四)。在将北1#滤池和苏尔寿(SULZER)滤池作为微絮凝过滤试验滤池与普通生产滤池进行的对比试验中,我们发现采用微絮凝过滤的北1#滤池和苏尔寿(SULZER)试验滤池,除藻效率极高,对于气浮后水中的藻类的去除率平均都分别高达87.65%和96.4%(见表二),加上气浮工艺除去的藻类,总去除率都在98%以上。图(三)清楚地表明实验滤池滤后水中的藻类含量远远低于普通滤池滤后水中的藻类含量,从图(二)也可看出实验滤池的藻类去除率远远高于普通滤池的藻类去除率.可见采用微絮凝过滤是去除藻类,提高水质最有效的途径,也是目前采用常规工艺处理高藻水的水厂比较经济实用的选择。

|

|

4.微囊藻的影响和去除率:

微囊藻是淡水水体水华中最常见的藻类, 微囊藻毒素 (Microcystins,简写 MCYST)是蓝藻的微囊藻属、鱼腥藻属、颤藻属及念珠藻属的某些品系或种中产生的次生代谢物。由于湖泊富营养化, 水华的普遍发生使 MCYST成为了一种存在广,影响大的天然毒物, 这种毒素被确定为肽毒素, 它的生物活性, 即对生物体的毒性作用之一是肝毒作用, 最常见表现在引起急性肝中毒, 使肝脏充气、肿胀,最严重的是大面积肝出血和肝坏死而导致死亡。另一生物活性是促肿瘤作用,是迄今已发现的最强的肝肿瘤促进剂。鉴于此,人们越来越关注水中的藻类与人体健康情况。

滇池水体中含有大量的微囊藻, 在五水厂进厂源水中微囊藻的数量占藻类总数的47.4%,由于藻类的亲水性以及微囊藻微小的单体直径(3-7μm)和具有伪空胞,现有工艺处理对微囊藻的去除效果不理想, 微囊藻很容易穿透滤池,滤池对它的去除率平均值仅有15.2%(见表五), 并且由于微囊藻经常以群体的形式出现, 造成滤池的堵塞, 而且群体在清水池中被打碎, 使出厂水中的单个藻含量反而升高, 整个运行过程对微囊藻的总去除率平均值实际只有39%,也就是说有61%的微囊藻进入城市的管网中。因此改造现有工艺, 提高除藻效率成为当务之急。微絮凝过滤是一个较好的方法(见表五), 对气浮后水中微囊藻的去除率平均值可达89%左右, 加上气浮过程中除去的微囊藻, 总去除率在90%以上。

|

5.小结:

五水厂进厂源水中的藻类含量平均为3.05´107个/L,其中微囊藻是源水中的优势种群,其数量约占源水藻类数量的47.4%。五水厂源水中的藻类含量随季节的变化而变化,三、四月份和七、八月份是藻类出现的高峰期。五水厂现有工艺对藻类去除效果不理想, 仅有60%左右的总去除率,其中蓝藻的去除率最低,微囊藻尤其难以除去,仅有39%的去除率。然而在采用微絮凝过滤的北1#滤池和苏尔寿(SULZER)试验滤池,藻类去除率可达87.65%和96.4%, 对微囊藻的去除率也有89%左右。

水中的大量藻类是影响饮用水质量的主要因素,因此提高藻类去除率, 将有效提高水质。就目前情况看,可采取以下方法提高藻类去除率:

①严格水厂基础管理,不断完善和提高管理水平,掌握藻类的变化规律,在现有条件下保证工艺处于良好运行状态,特别是要保证气浮池处于最佳运行状态,因为数据表明(见表二)气浮池是目前除藻效率最高的环节,只有气浮池运行状态良好,才能有效的去除藻类,利于后续工艺的进行。

②改造现有滤池,采用微絮凝过滤。微絮凝过滤投资省,加药量少,试验数据表明微絮凝过滤对藻类去除率在88%以上,是一种经济有效的方法。

使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”