项目叫停、审批收紧、投资遇冷,绿氢何时破局?

【谷腾环保网讯】氢能被称为“21世纪终极能源”,近年来备受资本与市场青睐,绿氢产业锣鼓喧天,一路狂飙。但去年以来,全球绿氢产业正经受破局前的阵痛,项目叫停、审批收紧、投资遇冷,让行业刚刚集聚的热度骤然降温。突破还有多远?

“乍暖还寒”

绿氢已成为继新能源和动力电池之后,又一个全球投资“新宠”。绿氢产业在经历数年产业铺垫后,正加速发展。全球已有30多个国家推出绿氢战略及相关政策。

围绕绿氢产业出炉的各类激励政策、各类投融资项目大有“乱花渐欲迷人眼”之势。

目前,全球已有30多个国家推出绿氢战略,制定氢能发展路线图,并出台了一系列氢能产业规划和支持政策。

日本早在2017年就推出了《基本氢能战略》,计划在2030年形成30万吨/年的供应能力,建设加氢站900座。目前日本氢能和燃料电池技术专利数量居全球第一,燃料电池汽车和家用燃料电池热电联供系统已步入商业化推广早期阶段。

美国和欧洲部分国家氢能也从技术研发走向产业推广阶段,在氢能产业链上、中、下游都已出现代表性企业,加氢站等基础设施建设也处于全球领先地位。欧盟2020年发布了《欧盟氢能战略》和《欧盟能源系统整合策略》,希望在2050年实现碳中和目标,并向法国、德国、意大利、葡萄牙、西班牙和瑞典拨款近7亿欧元补贴绿氢项目,计划到2030年,绿氢规模扩大到1000万吨。美国能源部宣布将向15个氢能项目提供近6200万美元资金,加速下一代清洁氢能技术研发,包括氢燃料电池、标准化加氢站等。

在中国,大量新能源企业早在2021年就开始布局绿氢业务。

2022年,国家发展改革委、国家能源局公布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,引爆氢能市场。同时,中国还将氢能正式纳入《能源法》管理范畴。国务院明确提出推进氢能全链条发展、完善相关基础设施网络以及建立健全氢能标准。二十多个省份及多个城市已出台氢能产业规划。2024年两会,“加快氢能产业发展”首次被写入政府工作报告,各省市也积极跟进出台各类氢能发展政策,氢能已不容置疑地成为了国家未来能源体系的重要组成部分。工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局还抢在2024年的末尾,联合发布实施了《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》,《实施方案》聚焦清洁低碳氢替代,氢冶金,氢碳制绿色甲醇,氢氮制绿色氨,氢燃料电池汽车,氢动力船舶、航空、轨道交通,氢电融合工业绿色微电网等应用场景,系统提出30项具体工作任务,加快技术装备升级,打造产业升级新增长极。

政策驱动之下,中国绿色氢氨醇项目犹如雨后春笋般不断涌现。截至目前,已有逾50家央企、40家国企布局氢能及其装备。同时,远景能源、明阳集团、金风科技等民企也纷纷入局,投资风光氢氨醇一体化项目。

尽管政策支持不断,行业热情高亢,但绿氢丰满的理想,最终还是撞上了骨感的市场现实。不到一年时间,绿氢市场由热转冷,急转直下。

去年下半年,内蒙古、辽宁、甘肃等地收紧绿氢项目审批,强化项目落地效率,原因在于实际落地投产项目远不及预期。部分企业为占据地方新能源消纳指标,出现了大量项目备而不建的情况。截至去年6月,我国规划的绿色甲醇项目有109个,累计年产能超过5000万吨,但真正开工的项目却很少。

与此同时,欧美的绿氢项目同样骤然遇冷。普华永道报告称,欧盟在制氢项目建设方面远远偏离了轨道。虽然欧盟已经宣布了205吉瓦的项目——足以实现其气候目标——但几乎所有宣布的清洁氢项目仍处于概念或演示阶段。

国际能源署署长法提赫·比罗尔强调应加大措施刺激需求。他警告称,当前的需求目标远远落后于政府的生产目标。根据数据,全球绿氢的需求不足规划产能的10%,很多此前规划十分“美好”的大型绿氢项目都告搁浅。2024年4月,德国能源公司Uniper推迟在荷兰鹿特丹港口的绿氢示范项目;5月,德国RWE公司宣布海上风电制氢项目AquaVentus暂停;7月,德国汉诺威的绿氢项目宣布取消;8月,丹麦风电开发商沃旭能源中止欧洲绿色甲醇项目;10月,丹麦政府宣布丹德绿氢管道项目推迟;德国钢铁巨头蒂森克虏伯考虑停止价值数十亿美元的氢冶金项目;西班牙石油巨头Repsol宣布暂停西班牙350兆瓦的绿色氢项目。

这些消息导致市场情绪空前低迷,投资人信心受挫。咨询机构Aurora Energy Research欧洲氢能市场负责人EmmaWoodward表示,总的来说,去年上半年新建氢能项目遇到的实际问题,要比各公司2-3年前预期的要困难得多。美国氢能设备制造商PlugPower的首席执行官AndyMarsh表示,大家最初对绿氢的发展速度抱有不切实际的期望。施罗德主题股票主管MarkLacey则直言:绿氢仍然不可投资,“就投资而言,它是垃圾。”

痛定思痛,全球都在关注,绿氢产业何时能够实现真正意义上的突破?从产业发展角度,实现突破首先必须要有经济竞争力,绿氢成本要降到10元/千克左右,经济性优于蓝氢;要形成规模效应,在工业、交通、能源各领域全面应用,年消费总量超过1000万吨;形成较为完整的氢能产业链供应链和产业体系,产业布局合理有序,不需补贴等政策支持,即可良性自我循环,实现由政策和市场双重驱动向市场驱动转变。

实现突破,首先要理清绿氢“乍暖还寒”的困局背后,到底隐藏着哪些难言之隐?

困局何在?

当前商业化的绿氢项目主要采用碱性电解槽和质子交换膜电解槽。碱性电解槽技术最为成熟,制氢效率在70%左右,近年来成本快速下降,国内招标价格已降至1500元/千瓦左右,制氢系统成本约2000元/千瓦,是绿氢项目主要采用的技术路线。但碱性电解槽调节能力有限,无论调节范围和调节速度都无法适应新能源的波动。质子交换膜电解槽调节性能好,可较好地适应新能源,效率可达70%~80%,但设备成本高,成本约6000~7000元/千瓦,是碱性电解槽的 3倍以上。

现有绿氢项目按照全部采用碱性电解槽简单进行成本计算,绿氢、绿氨已经具备经济性。但这种简单的理想测算并未考虑实际工况,理想的成本测算与新能源实际运行中的成本情况不符,是绿氢氨醇项目“看起来很美,做起来很亏”的主要原因。

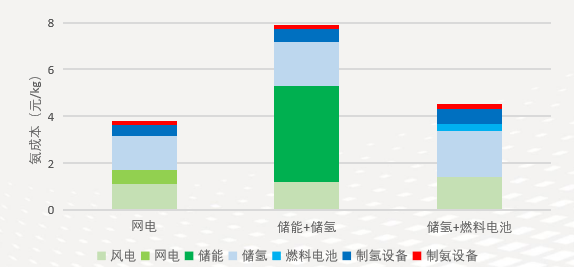

以新疆某地规划建设的1.2吉瓦风电制氢氨项目为例,当地风资源年利用小时数可超过3300,若按风电场单位投资2000元/千瓦测算,则风电度电成本已经低至0.08元/千瓦时;如简单采用碱性电解槽(2500元/千瓦)制氢,则绿氢成本约为12元/千克,绿氨成本约为2600元/吨。从2017年至2024年,液氨市场价格在2500元-5000元/吨左右波动,据此价格测算,该项目经济性似乎较为理想,但这种简单的理想测算并未考虑实际工况。实际运行中,由于风电波动性极大,制氢、氨设备均无法适应,必须加装大量新型储能、PEM电解槽、储氢罐等配套设施,或接入大电网进行调节。对比电网调节、储能+储氢以及储氢+燃料电池三种方案,电网调节方案经济性最优,但绿氢成本也要增加至近20元/千克,绿氨成本则升至约3800元/吨;如完全脱离电网,仅采用电池储能来维持工程运行,则绿氢成本要达到超过40元/千克,绿氨成本接近8000元/吨。

三种策略成本分析

总体而言,绿氢在发展中主要面临:经济竞争力不足,需求不足以及支持政策与补贴不足三大方面问题。

经济性方面,实际运行电解水制氢成本达30元/千克,远高于灰氢(天然气制氢或煤制氢)7-10元/千克的制氢成本,与蓝氢(化石能源制氢+CCS)约20元/千克的成本也还有差距。从成本构成分析,绿氢中电耗成本最高,占到74%,折旧成本占18%,这两项就占到了总成本的90%以上。

需求方面,目前94%的氢气和70%的绿氢消费集中在化工领域,氢主要作为原材料使用;而在能源领域消费需求微乎其微。因此,氢能消费规模的不足,限制了产业发展。

政策支持方面,我国将氢气列为危化品管理,制氢项目审批严格,限制了绿氢的生产和应用。同时,我国尚未出台绿氢补贴政策,仅有内蒙古、新疆等部分地区实施补贴。与欧盟4.5欧元/千克和美国最高3美元/千克的补贴相比,支持力度明显不足。

此外,我国碳市场目前仅覆盖电力行业,而钢铁、化工等高排放行业尚未纳入,降低了这些高碳排放行业实施绿氢改造的积极性。且我国碳价平均在60-100元/吨,远低于欧洲的600-800元/吨的水平,低廉的碳价仍无法改变绿氢过于“高贵”的现实。

绿氢市场化迈出关键一步

尽管面临严峻挑战,但绿氢产业并非没有发展前景。事实上,2024年全球范围绿氢氨醇产业已经迈出了市场化的关键一步,并收获了一些节点性、标志性交易,让整个产业为之鼓舞。

例如,全球首例绿氨定价方案正式出炉,阿布扎比的化肥制造商Fertiglobe成功中标国际组织H2GlobalFoundation在德国的绿氢衍生物项目,将从H2Global获得3.97亿欧元的资金支持,用于生产绿氨,并销售到欧洲。中标价格显示,每吨可再生氨大约为811欧元,加上运输等附加成本,进口成本估算约为每吨1000欧元,相较于传统合成氨价格高出约1.9倍。此次竞标不仅促成了绿氨的首次定价,也为未来的可再生氨交易提供了重要价格基准。

同时,绿色甲醇作为船用燃料也很被看好。世界著名航运巨头马士基2023年岁末已经与国内企业金风科技签订了年产50万吨/年的绿色甲醇长期采购协议,以支持其首批12艘大型甲醇双动力船舶低碳运营,这一协议也是全球首个大规模绿色甲醇采购协议,有效期将持续至2030年后。根据挪威船级社(DNV)统计,截止到2024年6月底,全球新建甲醇动力船235艘,此外改造甲醇动力船不到200艘,共计约400余艘,以16000TEU船为例,按照绿色甲醇船用使用50%比例,每个月航线23天计算,预计4-5年后绿色甲醇需求量约为1100万吨/年。目前被广泛报道国际航运巨头对绿色甲醇的采购价格高达1000美元/吨以上。但是这一价格并非规模化之后的定价,市场普遍预测规模化之后,航运巨头对绿色甲醇的采购价格很可能会在4000-5500元/吨左右。

一系列实质性市场交易的达成,犹如给绿氢产业注入了一针强心剂,再次点燃了市场对绿氢产业的信心。使人们相信,全球绿氢市场爆发的奇点不久将至。

破局之路

然而,从0到1固然难得,从1到N却仍是挑战。怎样才能让绿氢不再仅限马士基等巨头来消费,而是成为能源、化工等各个领域的普通消费品?

首先,要让绿氢“用得起”,比蓝氢更便宜。

具体来看,一方面要“降成本”。电费成本是绝对大头,占绿氢成本构成的70%以上。据测算,当电价为0.3元/千瓦时,碱性电解水制氢、PEM电解水制氢成本分别为19元/千克、28元/千克;电价下降到0.2元/千瓦时,成本分别下降到13和23元/千克。随着风光新能源发电成本的快速下降,预计到2030年,我国西部、北部地区的风、光发电成本将降至0.1-0.13元/千瓦时,绿氢成本有望降至15元/千克以下,相比蓝氢(17-20元/千克)更加便宜。

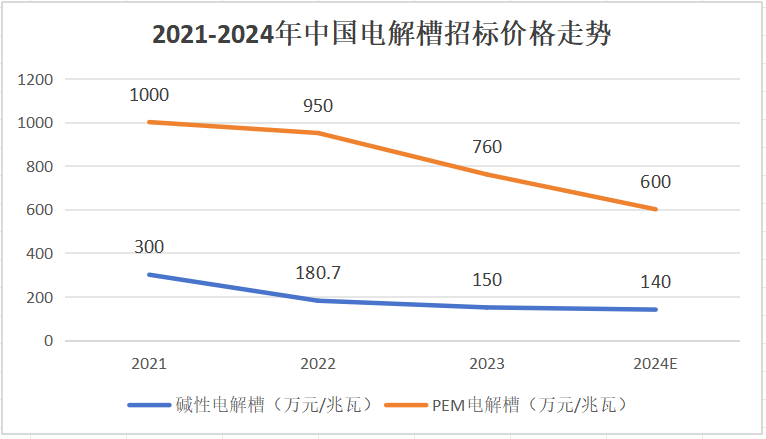

电解槽是另一个降本主体。据研究机构香橙会研究院统计,国内碱性电解槽公开招投标均价已从2021年的300万/兆瓦降至当前140万/兆瓦的成本线;PEM电解槽中标均价也从2021年的1000万/兆瓦降至当前约600万/兆瓦的成本线。不过电解槽仍然有巨大技术进步和成本下降空间。

数据来源:H2 Plus Data

在传统化工行业,灰氢转绿氢的生产流程改动小,部分基础设施可通用。化工行业有望率先实现绿氢的推广应用,成为产业发展突破口。预计到2030年,化工行业绿氢用量将达300万吨,占绿氢总消费量的60%。

到2035年,随着新能源发电成本下降和制氢技术成熟,绿氢成本有望降至10元/千克,与灰氢相当。

另一方面要“提技术”。以制氢为突破,以各领域用氢和大规模储输氢为重点,实现新能源的构网型电解水制氢技术,宽负荷波动的柔性合成氨、甲醇工艺等技术突破,引领全产业链、各环节技术升级。

例如,碱性电解槽需更灵活,更好适应风光发电波动性;PEM电解槽降低贵金属催化剂负载量,开发性能更优异的隔膜、双极板等关键材料,降低成本;高温固体氧化物电解槽提高材料耐久性,实现从试验示范向商业化的突破;优化新能源与多种制氢设备的协同控制技术,实现更好匹配。

此外,还要“增收益”。将绿氢移出危化品范畴,列为常规能源消费品加强政策引导。出台税收优惠、补贴等激励措施,完善碳市场建设。因地制宜对绿氢提供补贴,根据风光资源、产业基础条件,提供1-3美元/千克的补贴。推动绿氢化工、氢能交通以及绿氨、绿甲醇等绿色氢基能源的商业化和产业化,加快构建绿色氢能制储输用全产业链的良性生态圈。

第二是要“用的足”,近期,以化工产业为突破口,实现绿氢替代蓝氢、灰氢,扩大绿氢消费量,从而吸引投资,带动技术、产业快速发展。随着能源、交通行业脱碳进程的深入,气电掺氢、煤电掺氨、船用绿色甲醇燃料、绿色航煤等新应用得到开发,有望成为拉动绿氢需求的主要增长点。到2030年后,绿氢应用将进一步在工业、发电等领域全面爆发,绿氢产能全面释放,届时,绿氢产业可逐步脱离政策性补贴,实现全面商业化。

第三是要“用得好”,实现电氢协同,规模化发展。尽早规划绿氢管道网络,做好顶层设计。近期考虑现有天然气管道掺氢运输,远期依靠绿氢管网高效运输。对于长距离输氢成本太高的地区,考虑输氢输电协同。2035年后,绿氢产业将全面成熟,绿氢工业将进一步实现与新能源的有效配合,应用也将日益广泛。绿氢产业的全面成熟也将带来全国范围内的绿氢能源的配置需求,推动构建全国范围的电氢协同能源配置网络。

总体看,我国绿氢产业正处于产业培育向全面突破迈进的关键阶段。随着新能源发电成本的下降和技术成熟,绿氢将逐渐具有经济优势,在政策推动、示范效应和产业降本三重驱动下,预计到2030年至2035年,将实现真正意义上的突破,如果政策支持力度大,还有望更早实现突破。

使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”